- Frauenorte Sachsen

- Die Frauen

- AGATHE ZEIS

- AMALIE DIETRICH

- ANGELIKA HARTMANN

- AUGUSTE SCHMIDT

- BARBARA UTHMANN

- BERTHA VON GROITZSCH

- BRIGITTE REIMANN

- CHRISTA HAMMER

- DR. MED. CHRISTA MANNFELD-HARTUNG

- CHRISTEL ULBRICH

- CLARA ANGERMANN

- CLARA SCHUMANN

- CLARA ZETKIN

- ELFRIEDE LOHSE-WÄCHTLER

- ELFRIEDE VEY

- ELISABETH AHNERT

- ERNESTINE MINNA SIMON

- FREYA GRAUPNER

- DR. FRIEDA FREISE

- PROF. DR. JUR. HABIL. GERTRUD SCHUBART-FIKENTSCHER

- GERTRUD LINCKE

- GERTRUDE und CHARLOTTE MEENTZEN

- DR. GERTRUD und DR. JOHANNA WIEGANDT

- HOHENECK

- HENRIETTE GOLDSCHMIDT

- IRMTRAUD MORGNER

- KÄTHE KOLLWITZ

- DR. PHIL. KÄTHE WINDSCHEID

- KATHARINA SCHROTH

- LILI ELBE

- LISA TETZNER

- LOUISE HAUFFE

- LOUISE OTTO-PETERS

- MARGARETE & ELSBETH GROßE

- DR. MARIA GROLLMUß

- MARIANNE BRANDT

- MARIANNE BRUNS

- MARIE LUISE PLEIẞNER

- MARIE SIMON

- MARIE STRITT

- MARTHA SCHRAG

- MELITTA BENTZ

- MIRA LOBE

- ROSINA SCHNORR

- SCHWESTERNHAUS KLEINWELKA

- WILHELMINE REICHARD

- Der Fachbeirat

- Wanderausstellung

- Frauenorte an Schulen

- Bisherige Vorschläge

- Ausschreibung

- Links / Literatur

- Impressum

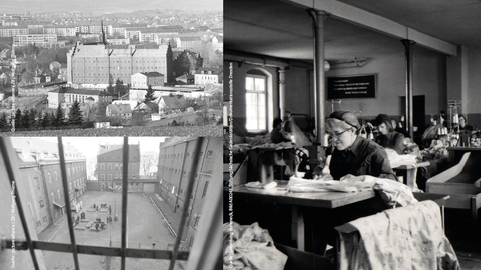

hoheneck

1950-1989

Zentrales Frauengefängnis der DDR

Stollberg/Erzg.

Hoheneck war eines der berüchtigtsten Gefängnisse der DDR, ein dunkler Ort, der für tiefgreifendes Unrecht steht. Es gilt als das Symbol für politische Verfolgung von Frauen in der DDR. Zwischen 1950 und 1989 waren hier 24.000 Frauen inhaftiert – 8.000 von ihnen aus politischen Gründen. Was nach außen als normaler Strafvollzug erscheinen sollte, diente in Wirklichkeit der staatlichen Verfolgung. Denn angeklagt, verurteilt und eingesperrt wurden viele Frauen allein deshalb, weil sie regimekritisch waren. Ihr „Vergehen“ bestand darin, die DDR verlassen oder in ihr in Freiheit leben zu wollen.

Die Haft bedeutete für viele Frauen ein Bruch ihrer Biografie in ein Vorher und Nachher. Familien wurden zerstört, Mütter von ihren Kindern getrennt. Neugeborene wurden weggenommen, ältere Kinder in Heime gesteckt oder zur Adoption freigegeben. Viele Frauen litten in Hoheneck unter der bewusst geschürten, quälenden Ungewissheit, ob sie ihre Kinder je wiedersehen würden – eine Erfahrung, die viele innerlich zerbrach und traumatisierte.

Die Haftbedingungen in Hoheneck waren menschenunwürdig. Die baulichen und sanitären Gegebenheiten waren heruntergekommen und unzumutbar, die hygienischen Verhältnisse deshalb katastrophal. Das Gefängnis war oft überbelegt. 1974 waren hier 1.612 Inhaftierte untergebracht. Die Frauen hausten in überfüllten Zellen, teilweise mussten sie auf dem Boden schlafen, hatten nicht einmal eine eigene Pritsche. Sie litten unter Kälte und Hunger. Neben der Mangelernährung schädigte die unzureichende medizinische Versorgung die Gesundheit der Inhaftierten. Gesundheitliche Beschwerden blieben häufig unbehandelt.

Politische Gefangene waren besonders entrechtet: Sie wurden ständig überwacht, von der Staatssicherheit ausgehorcht und manipuliert, von den Wärterinnen schikaniert.

Der Haftalltag war von militärischem Drill und willkürlichen Bestrafungen geprägt. Besonders bedrückend für die politischen Gefangenen war, dass sie die Zellen mit Schwerkriminellen teilen und sich ihrer Hackordnung unterordnen mussten.

Extrem belastend war die körperlich auszehrende Akkordarbeit im Mehrschichtsystem. Durch das Kommen und Gehen der Arbeitskommandos in den Großraumzellen war es ständig laut und unruhig. Chronischer Schlafmangel war die Folge.

Im DDR-Strafvollzug galt Haftarbeit als erzieherisches Mittel. In Wirklichkeit ging es um billige Arbeitskräfte. Die Frauen wurden rücksichtslos ausgebeutet, fertigten Bettwäsche und Strumpfhosen, die in den Westen exportiert wurden. Auch wenn die Arbeit für manche eine willkommene Ablenkung war, machten Akkord und hohe Normen sie zugleich zu einer Quelle ständiger Erschöpfung. Wer die Arbeit verweigerte oder die Norm nicht erfüllte, musste mit Repressalien rechnen - bis hin zum Arrest. Viele der aus politischen Gründen Inhaftierten wurden in die Bundesrepublik freigekauft, andere in die DDR entlassen. Alle Entlassenen wurden zum Schweigen gezwungen.

Erst nach der Maueröffnung wurde das ganze Ausmaß des unmenschlichen Strafvollzugs in Hoheneck sichtbar. Viele Frauen brauchten Jahre, um über das Erlebte zu sprechen. Hoheneck steht exemplarisch für die Unterdrückung weiblicher Stimmen in einem autoritären Staat, aber auch für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit. Ihre Stimmen sind mittlerweile hörbar und Teil unseres kollektiven Gedächtnisses.

Heute ist das ehemalige Frauengefängnis ein Ort des Gedenkens, des Lernens und der historischen Verantwortung. Die Erinnerung an die hier Inhaftierten mahnt, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde Kern unserer Demokratie sind.